何の話をしているの?

各単位の読み方、面積(畳、㎡、坪換算)

一歩(いちぶ)の面積(畳、㎡、坪換算)

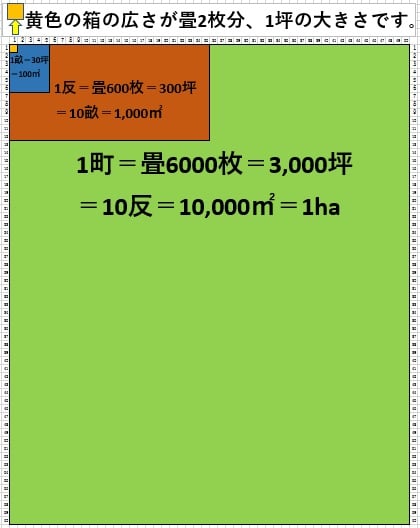

一歩=畳2枚分(2畳)=約3.3㎡=1坪

1.8m×1.8mの広さです。

他の単位と違い、今はほとんど使われていないとか。

一畝(いっせ、いちせ)の(畳、㎡、坪、a換算)

一畝=30歩=畳60枚=約100㎡=30坪=1a(1アール)

10m×10mの広さです。

一反(いったん)の(畳、㎡、坪、a換算)

一反=十畝=畳600枚=約1000㎡=300坪=10a

一反歩(いったんぶ)とも言われます。

31.5m×31.5mの広さです。

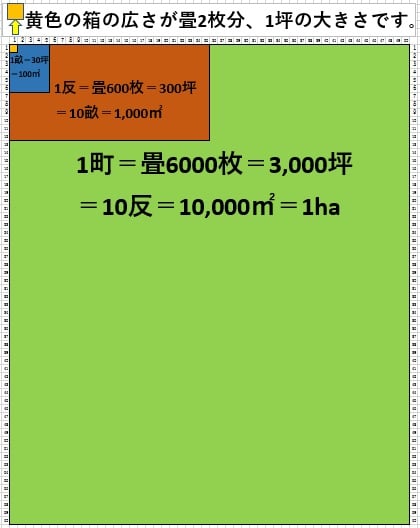

一町(いっちょう)の(畳、㎡、坪、a、ha換算)

一町=十反=畳6000枚=約10000㎡=3000坪=100a=1ha(1ヘクタール)

一町歩(いっちょうぶ)とも言われます。

100m×100mの広さです。

なぜこんな呼び方をするのか?

尺貫法(しゃっかんほう)という、

江戸時代に、長さ、面積、体積、質量を表していた単位のなごり。

1951年の計量法によって,尺貫法を取引や証明に使うことが禁止されたものの、

農業や建築業界では今でもよく使われています。

この尺貫法において、長さと面積の単位で

”ちょう” や ”ぶ”

と呼ばれる単位があり、紛らわしい!

長さなのか面積なのかを区別するために、面積を表現する際に

”いったんぶ(一反歩)” や ”いっちょうぶ(一町歩)”

と呼ばれるようになったとの説もあります。

面積比較図

農業で使われる面積の単位まとめ

ポイントは

- 歩はほとんど使われていない

- 歩<畝<反<町

- 尺貫法というものが関係していた

これで農家さんの作付け面積の話もしっかりと理解できるようになり、

イメージもしやすくなったと思います。

実家で農家を営んでいる方は、興味があったら聞いてみるのもいいかもしれませんね!

意外にかなりの面積を利用しているかも?

尺貫法には他にも今回紹介した面積以外の単位もあるので、

後日そちらもまとめてみますね!

それでは

最後までお読みいただきありがとうございました!